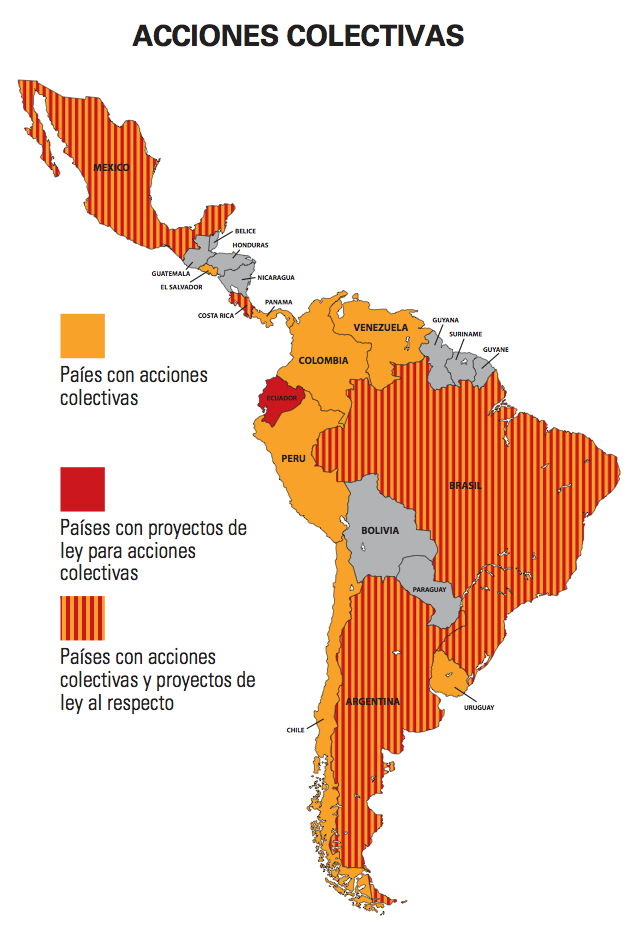

EnglishEl Instituto para la Reforma Legal (ILR por sus siglas en inglés), afiliado a la Cámara de Comercio de Estados Unidos, publicó este lunes los informes Un Modelo en Expansión: La Reforma Jurídica en América Latina y Evolución de las Acciones Colectivas: Mejorando el ambiente de litigio en Brasil, los cuales examinan la tendencia legal a favor de las demandas de acciones colectivas en 13 países de la región y su posible impacto en la integridad jurídica y económica de dichos países.

“Estos informes pueden servir como señal de advertencia a los Gobiernos y a la gente de América Latina, para protegerse contra un incremento de los litigios abusivos. De implementarse, las propuestas actuales pueden tener costosas e indeseadas consecuencias económicas para muchos países de América Latina”, dijo la presidente del ILR, Lisa A. Rickard.

En el lanzamiento del informe, el ILR advierte que los proyectos de ley que se discuten actualmente en países como Argentina, Brasil, Ecuador, México y Costa Rica,”otorgan poder a grupos externos para liderar acciones colectivas, y en muchos casos los compensan por ello”. Además advierten que están disminuyendo los requisitos para presentar estas demandas colectivas, en la bien intencionada búsqueda de proveer acceso a la justicia a los consumidores, sin pensar en las consecuencias económicas de ello.

Incentivos económicos perversos

El informe cita el caso de Colombia, donde las condiciones de la Ley de Acciones Populares de 1998 sirvieron para disparar una ola de litigios de este tipo. Si la demanda tenía éxito, dicha legislación otorgaba al actor popular —el representante de los afectados, quien dirigía la demanda— una compensación, en oportunidades, tan alta como el valor total del reclamo.

“La acción popular pasó a tener un rol preponderante en Colombia, dando lugar al desarrollo de una pequeña industria de ‘actores populares profesionales’ que vivían de presentar y transar acciones populares”, relata el informe.

Explica que nada más en 2010 se interpusieron más de 20.000 acciones populares en Colombia. Pero ese mismo año la legislatura reconoció lo ocurrido y eliminó el incentivo económico para los actores, medida que se reflejó directamente en una disminución de las acciones.

“Estas políticas pueden ignorar los verdaderos intereses de los demandantes, distorsionando la justicia al incentivar el ingreso de reclamos sin fundamento, y socavar la justicia básica y el debido proceso”, advierte el ILR.

La importancia de la etapa de admisibilidad

La tendencia legal regional que identifica el ILR es disminuir la fase de admisión de los casos, en la cual se evalúan sus méritos. Esto abre la puerta a una mayor cantidad de demandas injustificadas.

El informe cita el caso de Chile, donde se criticó la lentitud de las acciones colectivas, vigentes desde 2004. En 2008, por ejemplo, se presentaron 40 demandas de este tipo. La mayoría de ellas fue desestimada en la etapa de admisibilidad y solo una llegó a su etapa decisoria.

Por tanto, en 2011 se reformó la ley y se abrevió la fase de admisibilidad, se eliminó la producción de pruebas y dos de los supuestos requeridos: la numerosidad y la superioridad. “Esto significa que una acción colectiva puede tener solo un puñado de damnificados, y estos no están obligados a demostrar que la vía de una acción colectiva es superior a los juicios individuales como medio para resolver las pretensiones del caso”, cita el informe.

Costa Rica es otro país que entra en esta categoría. En 2011 se presentó un proyecto de Código de Procedimiento Civil que incluía a las acciones colectivas (aún en discusión). En esta propuesta se le confería legitimación activa, sin fase de admisibilidad, a todo aquel que deseara introducir una acción colectiva.

En Argentina, el derecho a iniciar una acción colectiva está previsto expresamente en la Constitución de 1994 y en la ley de protección al consumidor, pero no existe una ley o procedimiento que establezca el trámite para hacerlo, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo pidió en 2009 y en 2013.

Como la ley del consumidor permite las acciones colectivas, se abre en estos casos un proceso sumarísimo (de breve tramitación) en el cual el demandado sólo tiene cinco días para preparar toda su defensa, algo que el ILR señala como injusto.

Un Modelo en Expansión señala que el uso de acciones constitucionales, así como de recursos de amparos, en contra de partes privadas se pueden unir a esta tendencia en América Latina.

“Los litigantes utilizan el recurso de amparo en forma complementaria a las acciones civiles, como medio para obtener una decisión judicial que avale su reclamo sin tener que litigar contra el objetivo real de su demanda. […] Se trata de un reclamo exclusivamente contra el Estado, a través de un procedimiento abreviado, tendiente a obtener una decisión que determine que […] se viola un derecho constitucional”, explica el informe.

Señala que tal cuestión es posible en los países de América Latina, a diferencia de Estados Unidos, por que los Estados tienen una función positiva en cuanto a la garantía de los derechos y su papel no es sólo el de no infringir, sino también el de garantizar los derechos.

“La certeza y la justicia deben ser distintivos en el sistema legal de América Latina para beneficiar a todas las sociedades y promover la estabilidad económica y la creación de empleo a largo plazo”, dijo Rickard.

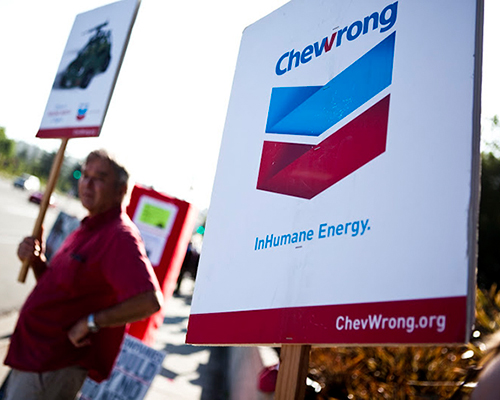

El caso práctico: Chevron en Ecuador

El 14 de febrero de 2011, la Corte Provincial de Sucumbíos en Ecuador dictó una sentencia contra Texaco (ahora Chevron) por la contaminación de las zonas donde operaba en consorcio con PetroEcuador entre 1964 y 1992. La decisión impuso a Chevron el pago de “daños y perjuicios” por la suma de US$8.646 millones, más el 10% de esa cifra para el Frente de Defensa de la Amazonía.

La sentencia surgió de la demanda colectiva “María Aguinda vs. Chevron”, la cual, según la empresa, fue financiada por fondos de alto riesgo y agentes especuladores que se beneficiarían del dinero que debía pagar Chevron en caso de ser hallado culpable.

Los abogados liderados por el estadounidense Steven Donziguer afirmaron representar a 3.000 indígenas de la selva amazónica, aunque en el proceso solo hay 48 demandantes, cuyas firmas, según Chevron, fueron falsificadas en la demanda. La empresa además sostiene que María Aguinda, quien lidera la causa, ni siquiera sabía que había interpuesto tal recurso, y supuestamente se le obligó a firmar haciéndole creer que el documento era para recibir medicamentos gratuitos.

Sin embargo, la campaña Amazonía por la Vida sostiene que los daños que dejó Texaco son el “Chernobyl de la Amazonía” y que afectan a un total de 30.000 personas. “Hoy en día, docenas de comunidades siguen sufriendo las consecuencias de la contaminación que ha afectado su salud, elevando sustancialmente las tasas de cáncer en la zona, los problemas reproductivos y defectos de nacimiento. Varias comunidades indígenas de la zona han tenido que abandonar sus hogares tradicionales”, asegura la campaña.

La empresa petrolera muestra evidencias de que Donziguer y su equipo falsificaron las pruebas para evidenciar lo anterior en los tribunales. Dentro de estas se incluyen los informes de los peritos ambientales contratados, quienes aseguran no haber redactado los informes que se les atribuyen. Chevron también asegura que Texaco realizó todos los trabajos de rehabilitación y cuidado de las zonas que fueron explotadas.

En 2011 Chevron acudió a tribunales estadounidenses para pedir la nulidad de esta sentencia y demostrar el fraude que alegaba en esta acción colectiva. Tras la interposición de una demanda civil basada en la ley estadounidense contra el crimen organizado, en marzo de este año se emitió la decisión que concluye que la sentencia contra Chevron fue producto de un fraude, y a Donzinger se le acusa de violar la ley federal de EE.UU. (por extorsión, lavado de dinero, fraude electrónico, violaciones a la ley de práctica de corrupción, obstrucción de la justicia y manipulación de testigos).

El final de esta acción colectiva que se convirtió en batalla internacional se dará posiblemente en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, donde desde 2012 se enfrentan la petrolera y la República de Ecuador.

La experiencia de Chevron ejemplifica las advertencias que emite el ILR y cómo los litigios abusivos generan inestabilidad en las economías de la región.

James Craig, asesor de comunicación de la empresa afectada, lo certificó para PanAm Post: “No existen condiciones y no creo que la empresa tenga interés hoy en invertir en Ecuador, pero pensamos que el juicio nuestro ofrece una lección que los inversionistas deberían tomar en cuenta cuando estén pensando en invertir. La reglas claras, un foro transparente, y libre de influencias políticas es importante y eso no ha sido respetado en el caso contra Chevron en Ecuador”.

English Version

English Version