En conmemoración al aniversario número 100 de la revolución que dio lugar al socialismo en Rusia y, a la militarización de la zona la integración de las 15 repúblicas socialistas soviéticas (URSS) que luego forjó naciones satelitales en todo el este de Europa, tras su propagación, el diario inglés Daily Mail publicó un artículo con imágenes de los campos de labor forzado conocidos como gulags.

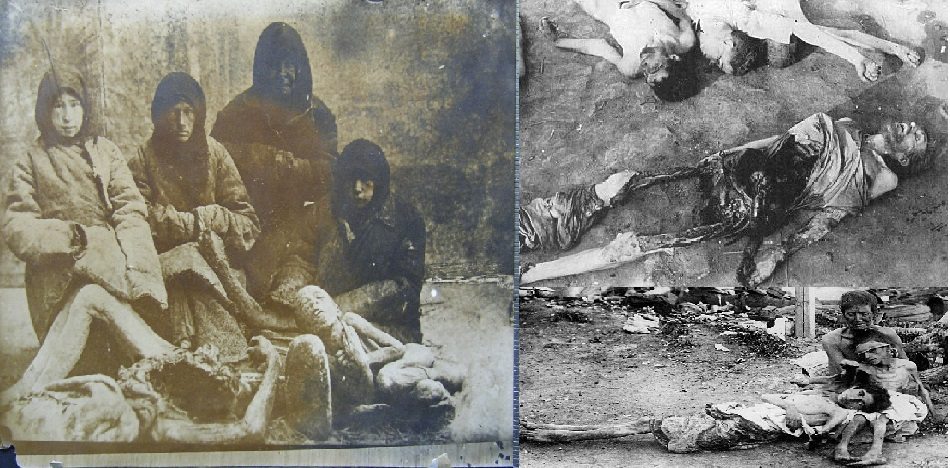

Asismismo, de las hambrunas inducidas por el recorte de suministros, primero en Rusia en la década de los 20 por orden de Lenin que mató a 5 millones de personas y luego -por orden de Stalin- sobre la población ucraniana que no cedió su cosecha en el proceso de redistribución de la tierra; proceso llamado Holodomor (hambruna artificial) que se llevó hasta 10 millones de vidas.

Más de medio siglo después de la Segunda Guerra Mundial, quien fue su aliado, expone sus atrocidades. La brutalidad del régimen nacional-socialista (Nazi) causó resistencia por parte de varias potencias mundiales, entre ellas el Reino Unido y la Unión Soviética. Quedando del lado del bando victorioso y siendo quién derrotó a los Nazis en el frente oriental, los crímenes del socialismo en su versión internacionalista quedaron relegados en la historia.

Así como la derrota en la Primera Guerra Mundial dejó a Alemania tan devastada en el ámbito financiero y militar, causando un proceso de unificación que generó un rechazo tan vehemente hacia lo foráneo que desencadenó en la persecución de aquello que no era avalado por el Estado, en Rusia la pérdida de la Gran Guerra provocó la caída de la monarquía -los zares- y la posterior instauración -con sangre y fuego- de un nuevo régimen: el bolchevique.

Tras el retiro de Rusia de la Primera Guerra Mundial (1917), se desencadenó la Guerra Civil Rusa de 1918 a 1920. Cuando Lenin se consagró líder de los bolcheviques, dio la orden de que los campesinos no tengan acceso a comida por su supuesta complicidad en la guerra contra el ejército rojo (el socialista); que fue fundado y liderado por Trotsky, quien en sus últimos años fue amante de Frida Kahlo cuando huyó a México por persecución de Stalin.

Solo de 1921 a 1922 murieron alrededor de 5 millones de personas de hambre -sobre todo en la confluencia de los ríos Volga y Samara, particularmente la ciudad de Samara- y se llegó no solo a practicar canibalismo, sino incluso a comerciar partes de cuerpos humanos.

Pese al hambre masiva, Lenin rechazó la ayuda extranjera (que pretendía colaborar desde 1919 a través de organizaciones humanitarias), porque la consideraba una interferencia. No fue hasta el fin de la guerra civil que permitió ingresar al explorador polar Fridtjof Nansen, ganador del Premio Nóbel de la Paz por sus esfuerzos, que recolectó 40 mil millones de francos suizos e instaló hasta 900 centros de abastecimiento.

Poco después, en 1924, Lenin falleció y fue reemplazado por Stalin como líder de la Unión Soviética. Apodado como “el hombre de acero”, gobernó como tal. La mayor de sus atrocidades fue el Holodomor, que en ucraniano significa hambre artificial.

A principios de la década de 1930, durante uno de los procesos de colectivización (de la agricultura), como dicta el socialismo, dio la orden de expropiar y redistribuir. Los ucranianos de la parte occidental, habitantes de la zona más fértil de la Unión Soviética, se resistieron y como consecuencia fueron condenados a trabajar la tierra sin poder alimentarse de ella.

Es decir, se seguía exportando acorde morían los agricultores. De hecho, por cada cadáver ucraniano recuperado, se podía canjear por 200 gramos de pan. Pues así como se redistribuían los recursos, también las personas. Stalin incentivaba a sus soldados a trasladarse a la zona en reemplazo a los pobladores locales. Se estima que 7 millones murieron de hambre y/o fusilamiento -que era el castigo por comer lo cosechado. Esa cifra aplica para aquellos dentro de territorio ucraniano. Incluyendo la población ucraniana dentro de la zona de Kuban, hoy Rusia, ronda los 10 millones.

Asimismo, porcentualmente hubo una tragedia mayor en Kazakstán donde los nacionales pasaron a ser minoría tras ser diezmados. La hambruna llegó a la zona también en los años 1921 y 1932. Se estima que la primera hambruna eliminó al 19% de la población y la segunda al 38%. Sumado a los procesos de reorganización que incluyó traslaciones de poblaciones, no fue hasta 1990, con la caída de la Unión Soviética, que volvieron a ser mayoría en su tierra natal.

Adicionalmente, en una demanda presentada en el 2010 en Kiev, aumentaron las cifras cuando los damnificados denunciaron que 6,1 millones de bebés nacieron con fallas congénitas que les quitaron la vida.

Sin embargo, desde el régimen y sus defensores se niega que haya habido genocidio o democidio (el extermino de un grupo demográfico). No obstante, está la prueba de que no hubo auxilio para estas poblaciones, pues primaba el “interés soviético”, la redistribución de alimentos y la colectivización de la tierra. Por ello, quienes defendían la propiedad privada eran penalizados; como fue el caso de los kulaks en Ucrania, propietarios de terrenos fértiles. Entonces, antes que salvar del hambre a los pobladores, había que asegurar el alimento de la población obediente.

La falta de cooperación con la colectivización se penalizaba también con campos de labor forzado -gulags- en lugares inhóspitos como Siberia, donde la temperatura baja a -20°C., donde debían construir las prisiones que luego habitarían. Cabe mencionar que bajo el régimen socialista soviético se otorgaban pasaportes internos. Es decir, los ciudadanos podían transitar dentro de la Unión Soviética solo con permiso. Dichos permisos se otorgaban a quienes tenían tareas asignadas. A los comerciantes ambulantes, por ejemplo, no se les asignaba. El mero hecho de no tener pasaporte podía lograr que te envíen a un campo de labor forzado.

El relato más crudo, profundo y real al respecto fue compilado por Alexander Solzhenisyn. A través de su obra Archipiélago Gulag, buscó visibilizar que los campos no eran aislados, sino parte de un sistema, como una cadena de islas: un archipiélago. En 1945 él fue privado de su libertad por comentarios sobre el totalitarismo soviético dentro de una carta privada. Es decir, era tal la reducción de la libertad individual que hasta una carta de un amigo a otro era revisada, requisada y era válida como prueba. Él fue quien por primera vez visibilizó en la literatura cómo había personas que morían dentro de estos campos, tanto por las condiciones inhumanas de su trabajo, como por fusilamiento.

En 1970 le fue otorgado el premio Nobel de Literatura. Dudó en viajar a Estocolmo para recibir el premio ante el riesgo de no poder volver. Pudo ingresar pero fue expulsado en 1974. Hasta la caída de la Unión Soviética no pudo retornar a su tierra natal.

Así como el sistema de campos de labor forzado no fueron un caso aislado sino, como el autor lo describe, una cadena, el socialismo que perdura en nuestros días, no opera al margen de los sistemas socialistas previos, sino de acuerdo al modelo tanto teórico como empírico. Provoca el hambre, no solo por la escasez sino porque al poner la producción en manos del Estado, tiene a la población a su merced. Persigue al disidente, aun cuando este sea miembro fundador y limita la libertad de movimiento, no solo para salir del régimen, sino incluso dentro de él.

English Version

English Version