No nos habíamos alejado más de cuarenta metros de su apartamento cuando ya un joven afroamericano, con ademanes aristocráticos y muy buen gusto al vestir, se quitaba el sombrero para hacer una reverencia y decirle: “Mr. Ambassador, hope you have a nice day!”.

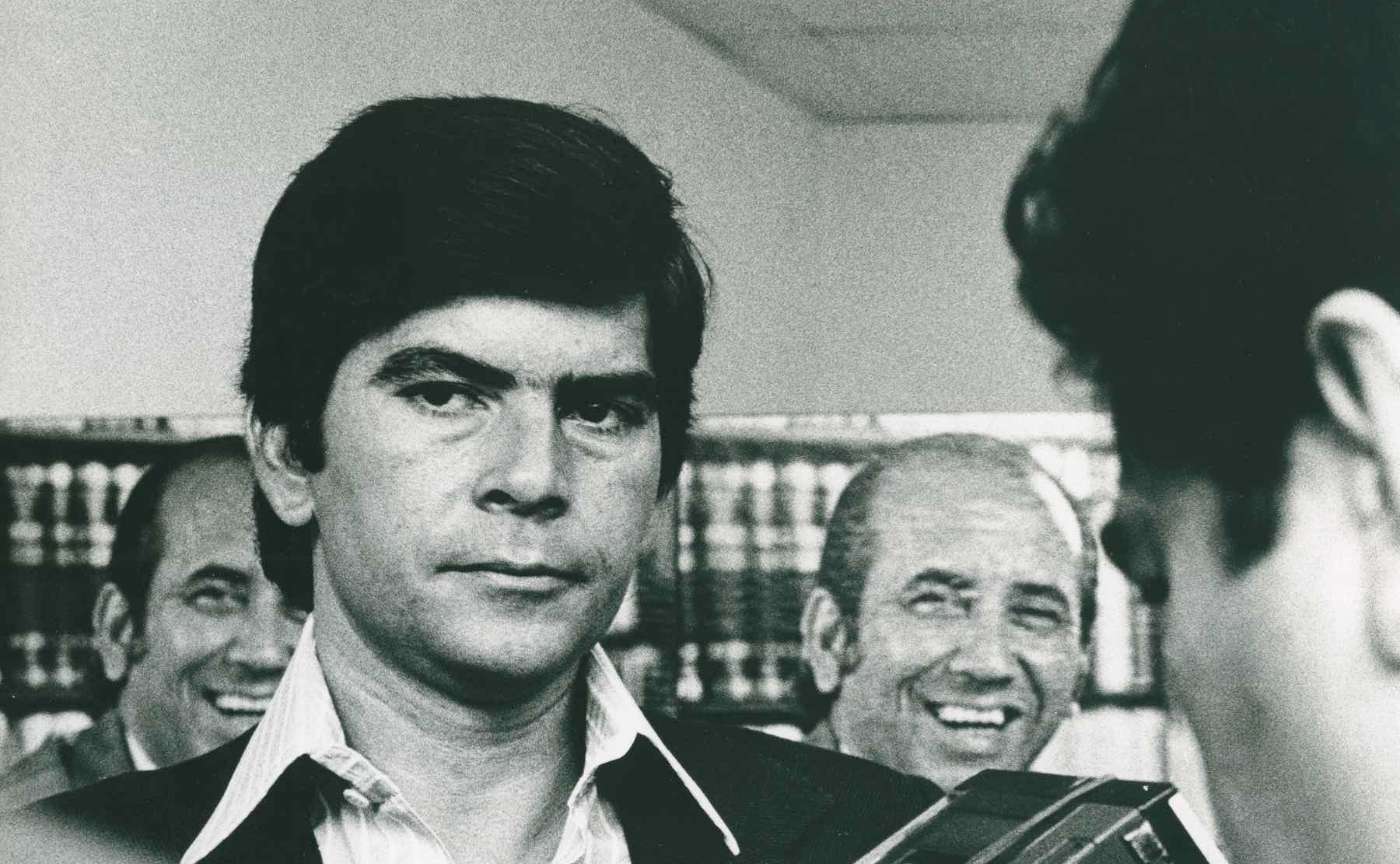

Diego Arria no llegó a ser mister ambassador, el que merece una reverencia y el trato, cada tanto, de your excellency, de gratis. Curtido entre las élites caraqueñas, descolló siempre por su agudeza, intelecto y espíritu idealista, casi ingenuo, que siempre lo llevó a convencerse de que no éramos primer mundo, nunca lo fuimos, pero podemos llegar a serlo.

Trazarse el objetivo de convertir a Venezuela en una nación de primer mundo es tan tonto como llevar a Caracas obras de Ionesco o exhibir alguna película de Fellini en un cine de Plaza Venezuela y buscar hacerse rico con ello. Es querer y pedir demasiado. Esperar demasiado de un país que siempre prefirió las telenovelas (trágicas y cómicas) de algún mediocre escritor y locutor venezolano o solo fue al cine a ver drogas, secuestros, disparos o a algún mal y burdo comediante haciendo de James Bond.

Y no es que los otros países sean diferentes. No es que en el primer mundo se decanten por Dostoyevksi en vez de por algún escribidor de autoayuda. No. Pero siempre pensar en mejorar, en volver a una nación entera, una nación. Y que además esa nación sea competente, diestra, versada, documentada, culta, conocedora y no tonta, siempre parecerá idea de románticos, sensibleros y soñadores.

Pero Arria siempre soñó. En 1978, cuando con solo cuarenta años ya había sido diputado, gobernador de Caracas, presidente cel Centro Simón Bolívar y ministro de Información y Turismo, Arria escribió en su libro Primero la gente:

«¿Cómo será Venezuela dentro de cinco, diez, quince años? ¿Qué país llegará al siglo XXI? A muchos les cuesta pensar en estos términos. Imaginan, por ejemplo, que el siglo XXI está demasiado distante como para que tratemos de anticiparnos a él. Sin embargo, el siglo XXI está tan lejos, hacia adelante, como el 23 de enero de 1968, hacia atrás. En solo 22 años más habremos alcanzado el año 2000.

No solo el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, sino también nuestro propio futuro inmediato, dependen de que empecemos a enfocarnos en nuestros problemas desde esa perspectiva.

Venezuela tiene, ahora, una oportunidad única, de la cual no dispone ningún otro país en vías de desarrollo: ha logrado reunir la libertad política y los recursos materiales necesarios para transformar su economía y su conformación social. La mayoría de los países en vías de desarrollo carece de ambos bienes, unos pocos tienen libertad sin recursos y otros menos tienen recursos sin libertad.

Este privilegio de Venezuela es, sin embargo, un privilegio condicional: si sabemos emplearlo, construiremos una democracia moderna, desarrollaremos una estructura productiva equilibrada y difundiremos el bienestar social. Llegaremos, de ese modo, al siglo XXI como uno de los países más importantes y estables, con un mínimo de problemas y un máximo de satisfacción social».

Las naciones siempre lamentarán que sus grandes hombres son atesorados en el resto del mundo y no en los países que los vieron nacer. Un complejo histórico que se manifiesta en aquel refrán bíblico de que “nadie es profeta en su tierra”. En Boston, sentados, el abogado venezolano José Ignacio Hernández, entonces en Harvard y hoy procurador general del Gobierno de Juan Guaidó, me hizo el símil: “Diego Arria es hoy nuestro Francisco de Miranda”. Es preciso y su intención fue la de dejarme claro que no existe hoy venezolano más internacional, que haya comandado más batallas en tierras lejanas, que Arria.

Pero por otro lado todos sabemos cuál fue la gran tragedia de Miranda. Una historia de rasgos griegos que obliga a muchos a reflexionar sobre la venezolanidad y nuestra atávica costumbre de irnos clavando puñales a medida en que también damos grandes pasos. One step, a dagger!

En 1978 lo dijo y nadie lo escuchó. Por eso no ganó en las elecciones presidenciales de ese año y los venezolanos prefirieron aventurarse con el hombre que parecía sensato pero que también se dejó cautivar por el flujo casi ilimitado de cash.

Afín a las civilizaciones más modernas, más preparadas, más encopetadas y más versadas, se encargó de fundar el Diario de Caracas y la Fundación para la Cultura y las Artes, ambos proyectos intervenidos por guiños anglosajones. Economista formado en Michigan y en Londres, Diego Arria desarrolló una sobresaliente carrera en el Banco Interamericano de Desarrollo que le permitió apuntalarse entre los linajudos y gomosos de Washington.

De hecho, Arria llega a acompañar a Carlos Andrés Pérez luego de que el famosísimo asesor americano, Joseph Napolitan, quien había llevado a Kennedy a la presidencia, lo sugiriera como importante aporte al equipo del presidente adeco. Arria y Pérez mantendrían una amistad que duraría el resto de la vida del segundo y que le ganaría antipatías dentro de un partido plagado de acomplejados.

Pero el punto es que, además de Pérez, nadie lo escuchó en Venezuela. Todo el país lo desatendió. Afortunadamente el jefe de Estado, ya hombre de mundo en su segunda presidencia, entendió el valor internacional de Diego Arria y su particular capacidad de comprender a los Estados y sus conflictos. Al llevarlo a las Naciones Unidas como embajador en 1991, puso al mejor torero español en la Plaza Monumental de Barcelona. Imbatible.

Arria pasó de ser el simple representante de una nación caribeña a liderar los esfuerzos internacionales de Venezuela por tener incidencia en el mundo. Como embajador logró convertir a su país en un importante actor en el más prestigioso cuadrilátero de la diplomacia. Logró moverse con sagacidad entre los pasillos del complejo en Nueva York y su voz empezó, no solo a ser escuchada, sino acatada.

Fue presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y jugó un papel protagónico en la resolución del conflicto yugoslavo de los noventa. Fue consejero y secretario general asistente del séptimo secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan. Ayudó a construir el principio de Responsabilidad de Proteger y hoy un mecanismo de diálogo de las Naciones Unidas lleva su apellido: la «Fórmula Arria».

«Yo presidía el Consejo de Seguridad de la ONU y estaba en marcha el conflicto de los Balcanes. En ese momento las principales víctimas de conflicto, que eran los bosnios musulmanes, no tenían acceso directo al Consejo de Seguridad. Era muy frustrante. La primera reunión que hicimos bajo lo que hoy se conoce Fórmula Arria, fue un café que nos tomamos varios embajadores del Consejo con un sacerdote croata», me contó una vez Arria en un restaurante de Nueva York.

La Fórmula, que ha servido como mecanismo para lograr la resolución de conflictos tan tensos como el del apartheid en África, convirtió a Diego Arria en una institución que camina. Que camina y que, al poner un pie en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, los funcionarios alzan la mano hasta sus frentes y marchan firmes.

La Corte Penal Internacional le debe parte de su existencia a él y el tirano serbio Slobodan Miloševic, en gran parte, su condena.

Sé que se me escapan experiencias, anécdotas y cargos. No existe venezolano con una hoja de vida similar a la de Diego Arria. Tiene razón José Ignacio Hernández cuando lo llama Francisco de Miranda. Mariscal de las batallas de otros, algún día deberá ser celebrado en su Caracas como lo homenajean en Madrid, París, Nueva York o Washington. No hoy. Al menos no por quienes mandan. Porque de un lado, el rojo, lo persiguen y del otro, lo sienten incómodo.

A última hora, luego de meses de postergar la decisión, el presidente legítimo Juan Guaidó designó a Miguel Pizarro como representante de Venezuela ante las Naciones Unidas y su Asamblea General. Es un muy joven diputado que no es profesional ni cuenta con otro mérito que el de haber sido votado en un contexto en el que la gente ni sabía el nombre del que apoyaba.

No invitar a Diego Arria a formar parte del Gobierno interino en la quijotesca empresa de lograr el reconocimiento de ese organismo que no nos reconoce, ha sido un desacierto muy perjudicial. Ahora a Nueva York, a codearse con el mundo, no llegará la institución Arria en representación de Venezuela sino un joven diputado, sin currículo que presentar, y con fama de comunista.

Las mañas, cuando son malas, se contagian. Y el mismo virus del chavismo lo padece este interinato. Porque así como los del régimen ponen a militares al mando de petroleras, los de Voluntad Popular designan a comunicadores sin experiencia ante el mayor ring diplomático del mundo.

Fue un error descuidar por tantos meses a las Naciones Unidas. Pero peor, mil veces peor, es menospreciar ese campo de batalla.

**

No nos habíamos alejado tres cuadras del afroamericano de buen gusto cuando, al entrar a un restaurante italiano, un distinguido señor le abrió la puerta y le dijo: “Welcome again, Mr. Ambassador! We were expecting you, Sir!”.

Diego Arria seguirá siendo honrado en el mundo como Mr. Ambassador. Pizarro tendrá que empezar a ganárselo a pulso. Esperemos que, entretanto, tenga la humildad de pedir consejo a los matadores que llevan décadas lidiando con toros en las arenas de Barcelona y el mundo.

English Version

English Version