Por Marian L. Tupy y Alexander C. R. Hammond

Desde que Nicolás Maduro asumió su segundo mandato como presidente de Venezuela en enero de 2019, las historias de disturbios civiles y dificultades económicas del pequeño país latinoamericano han dominado los titulares de los medios. En la preparación de su controvertida reelección, Maduro impidió que los partidos de la oposición compitieran libre y equitativamente . Debido a esos chanchazos electorales y las violaciones de derechos humanos que siguieron, la mayoría de los ciudadanos venezolanos, así como la mayoría de los gobiernos de Occidente, se niegan a reconocer la legitimidad de Maduro como presidente.

La escasez de alimentos

A medida que continúa el cuarto mes de protestas masivas, una cosa se ha vuelto muy clara: el experimento de Venezuela con el socialismo ha sido un fracaso rotundo. La inflación anual supera el 80.000 % y se estima que casi el 90 % de los venezolanos viven en la pobreza. La escasez masiva de alimentos significa que el venezolano promedio ha perdido más de 11 kg de peso, a pesar de que la cintura de Maduro continúa expandiéndose. Los escuadrones de asesinatos del gobierno se desplegaron por toda la capital, asesinando a los opositores del régimen gobernante. Sin embargo, es importante recordar que las condiciones en Venezuela no siempre han sido tan trágicas.

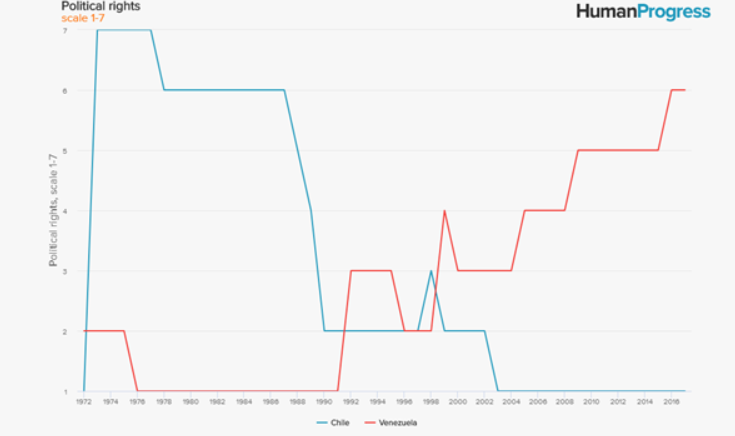

Entre 1958 y 1999, Venezuela fue una democracia, aunque imperfecta. El país sufrió corrupción, pero los venezolanos no enfrentaron escasez de alimentos ni experimentaron abusos generalizados contra los derechos humanos. Según los estándares regionales, Venezuela también tenía una economía de libre mercado. Mientras que el éxito de Chile comienza a mediados de la década de 1970, cuando el gobierno abandonó el socialismo y comenzó a implementar reformas económicas.

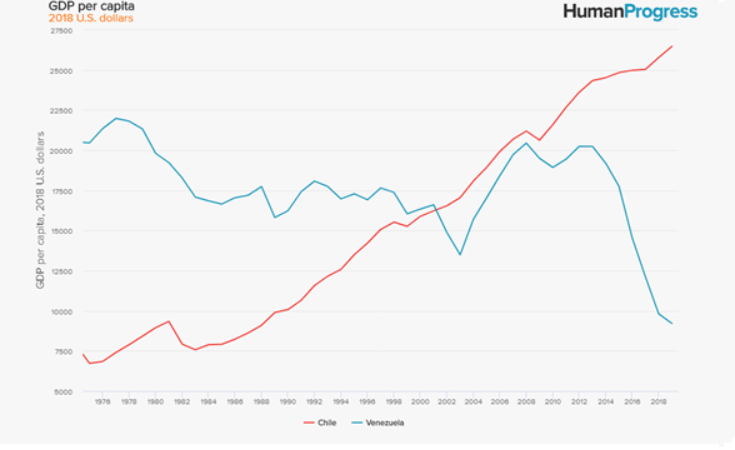

A principios de la década de 1950, el producto interno bruto per cápita de Venezuela estaba entre los más altos del mundo. Era más alto que en los Estados Unidos y tres veces más alto que en Chile. Hasta 1982, Venezuela era el país más rico de América Latina.

Para apreciar completamente el declive de Venezuela, es útil comparar su destino con las mejoras políticas y económicas masivas que experimenta el pueblo de Chile.

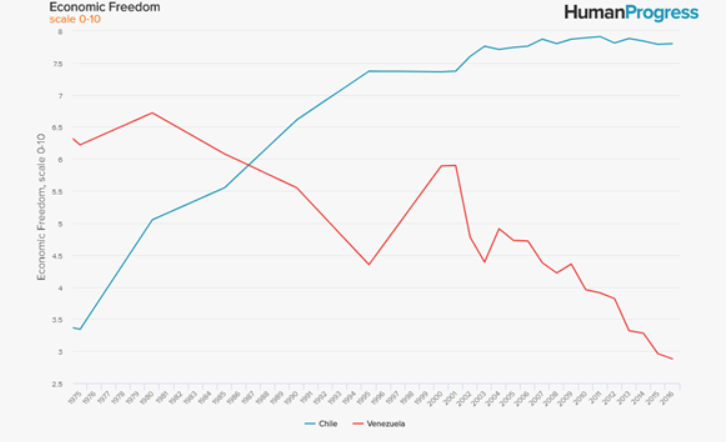

La historia del éxito de Chile comienza a mediados de la década de 1970, cuando el gobierno del país abandonó el socialismo y comenzó a implementar reformas económicas. En 2016, Chile fue la decimoquinta economía más libre del mundo. Mientras tanto, Venezuela declinó de ser la 15ª economía más libre del mundo en 1975 a ser la economía menos libre del mundo en 2016 (Human Progress no cuenta con datos de Corea del Norte notoriamente no libre).

A medida que aumentaba la libertad económica de Chile, también aumentaba el ingreso per cápita (ajustado por la inflación y la paridad del poder adquisitivo), que aumentó en Venezuela de 32% en 1975 a 287% para 2019. Entre 1975 y 2019, la economía chilena creció un 293%; Venezuela se contrajo en un 54 %.

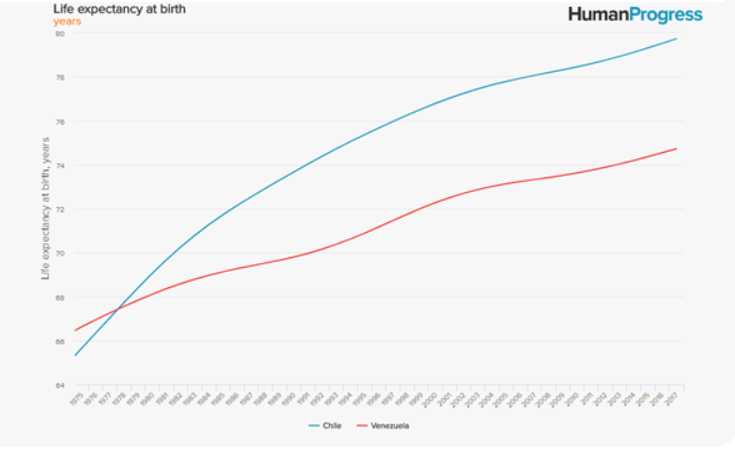

A medida que su economía se expandió, también lo hizo la capacidad de Chile para brindar una buena atención médica a su gente. En 1975, la tasa de mortalidad infantil en Chile era un 29% más alta que la de Venezuela. Para 2017, cuatro veces más niños murieron por cada 1.000 nacidos vivos en Venezuela que en Chile.

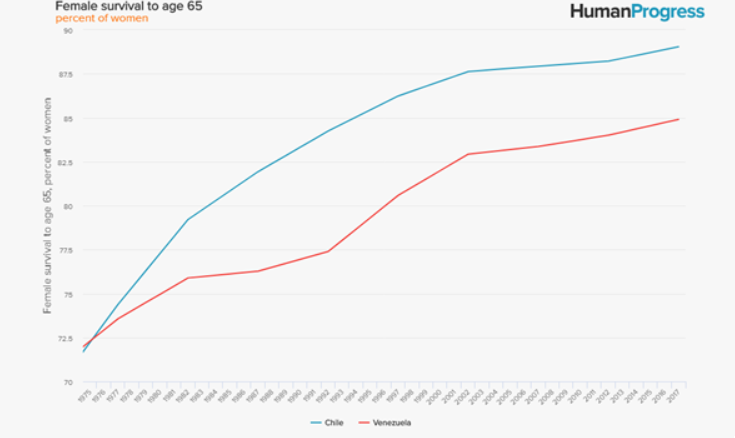

Con la disminución de la mortalidad infantil y la mejora del nivel de vida se produjo un aumento constante de la esperanza de vida. En 1975, los venezolanos vivían más que los chilenos. En 2017, un chileno promedio vivió más de cinco años más que el ciudadano promedio de la República Bolivariana de Venezuela.

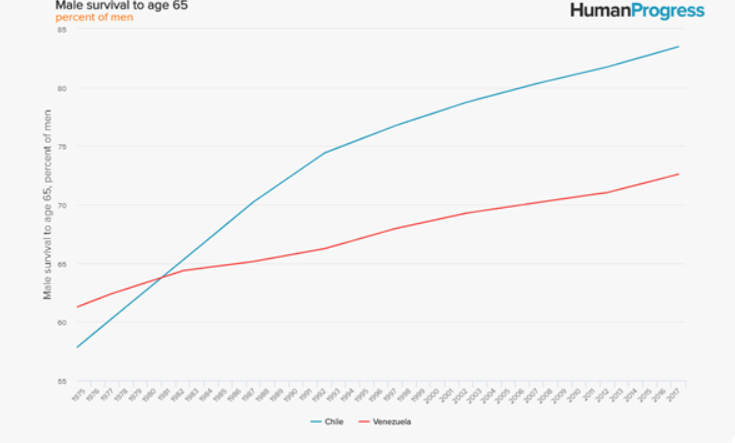

Además, son más chilenos de ambos sexos que llegan a la vejez que en Venezuela. Cuando ingresan a su jubilación, los chilenos disfrutan de un sistema privado de seguridad social que fue implementado por José Piñera, el distinguido compañero del Instituto Cato. El sistema genera un rendimiento promedio del 10% por año (en lugar del 2% generado por el sistema de seguridad social estatal en los Estados Unidos).

Finalmente, consideremos la democracia. En su libro de 1944, El camino a la servidumbre, el economista austriaco Friedrich Hayek explicó que el intervencionismo económico conduce a ineficiencias masivas y largas filas afuera de tiendas vacías. Se produce un estado de crisis económica, que lleva a llamamientos de aún más intervencionismo económico.

La libertad económica lleva a la prosperidad

Pero aumentar el control estatal de la economía es contrario a la libertad. Primero, no puede haber acuerdo sobre un plan económico único en una sociedad libre. Como tal, la centralización de la toma de decisiones económicas debe ir acompañada de la centralización del poder político en manos de una pequeña élite. Segundo, a medida que la economía se deteriora, los regímenes autoritarios que están decididos a permanecer en el poder deben silenciar a los disidentes, a través de la encarcelación e incluso el asesinato.

El deterioro económico y político de Venezuela ha seguido el patrón que Hayek describió en 1944. En Chile, en contraste, los mercados libres extendieron el poder económico entre millones de chilenos y el gobierno militar, que dirigió el país entre 1973 y 1990, dio paso a la democracia. Hoy, Chile es tanto económica como políticamente libre.

Marian L. Tupy es el editora de HumanProgress.org y analista senior de políticas en el Centro para la Libertad Global y la Prosperidad.

Alexander C. R. Hammond es investigador en un grupo de expertos de Washington DC y Miembro Senior de African Liberty. También es colaborador de Young Voices y con frecuencia escribe sobre la libertad económica, el desarrollo africano y la globalización.+

Este articulo fue publicado originalmente en fee.org

English Version

English Version