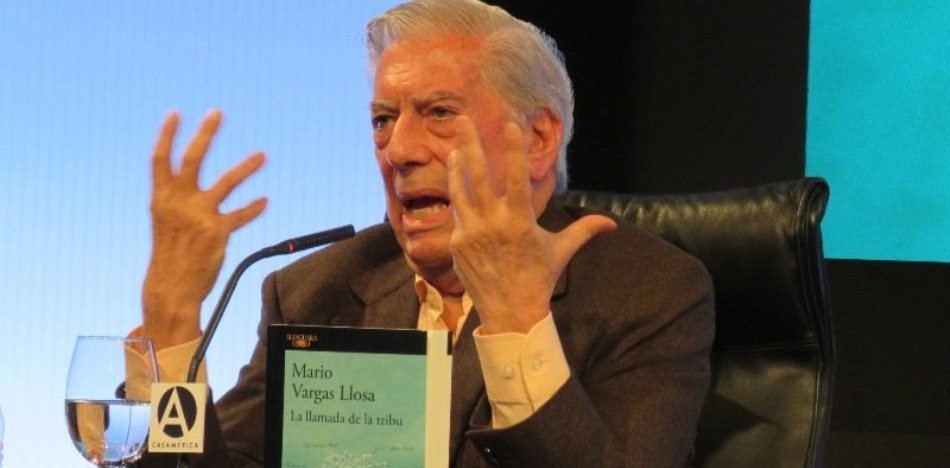

Mario Vargas Llosa aceptó hace algunos años el reto de escribir una “autobiografía intelectual”. Tras la publicación de su última novela, Las cuatro esquinas, el Premio Nobel de Literatura se sumergió en este proyecto. El resultado sale ahora a la luz, de la mano de la Editorial Alfaguara y con el título de La llamada de la tribu.

El ensayo, al que ha tenido acceso PanAm Post, constituye un manifiesto liberal en toda regla. Según el peruano afincado en España, esta doctrina “representa desde sus orígenes las formas más avanzadas de la cultura democrática. Con su nuevo libro, Vargas Llosa hace un recorrido por los autores que han moldeado su forma de interpretar la realidad.

Como me explicaba la editorial, “es algo así como una cartografía de los intelectuales liberales que le ayudaron a desarrollar un nuevo cuerpo de ideas, después del trauma que supuso el desencanto con la Revolución Cubana y el distanciamiento de Jean-Paul Sartre”.

Y es que Vargas Llosa, no lo olvidemos, viene de la izquierda. Como cuenta en el libro, “entré a la Universidad de San Marcos porque estaba seguro de que así podría afiliarme al partido comunista.

Aquel era un centro insumiso a la dictadura militar de Manuel Apolinario Odría y, cuando entré a la universidad para estudiar Letras y Derecho, no tardé en integrarme en el Grupo Cahuide, que procuraba reconstruir el activismo comunista tras la excarcelación, exilio o asesinato de sus líderes”.

“Fue allí donde recibí mis primeras lecciones de marxismo, en unos grupos de estudio clandestinos, en los que leíamos a José Carlos Mariátegui, Georges Politzer, Marx, Engels, Lenin, y teníamos intensas discusiones sobre el realismo socialista y el izquierdismo, que considerábamos la enfermedad infantil del comunismo.Como decía Salvador Garmendia, éramos pocos, pero bien sectarios… Me aparté del Cahuide a finales de 1954, pero seguí siendo socialista”, cuenta el escritor.

Vargas Llosa, que empezaba a tener un enorme prestigio en círculos periodísticos y literarios, pasó después a identificarse con la Revolución Cubana, a la que defendió a ambos lados del Atlántico.

Pasó por la isla cinco veces en la década de 1960, pero todo cambió cuando empezó a leer a Raymond Aron en las páginas de Le Figaro. Su actitud crítica fue a más con las siguientes visitas a Cuba, aunque el punto de inflexión fue el mal sabor de boca que le dejó su viaje a la Unión Soviética en 1968.

“Ahí me pregunté si podía defender ese modelo de sociedad, porque ahora sabía que, para mí, hubiera resultado invivible”, reconoce. No es para menos: Vargas Llosa pasó del ensimismamiento ideológico con el socialismo al análisis crítico de la realidad, lo que le permitió descubrir todas esas miserias que tantos y tantos intelectuales han preferido callar.

La ruptura con la Revolución Cubana era solo cuestión de tiempo. La gota que colmó el vaso fue el encarcelamiento del poeta Heberto Padilla, en 1970: “pese a la campaña de ignominias de la que fui objeto a raíz de mi defensa de Padilla, aquello me quitó un gran peso de encima: ya no tendría que simular una adhesión que no sentía con lo que pasaba en Cuba.

Sin embargo, romper con el socialismo y revalorizar la democracia me tomó algunos años. Fue un período de incertidumbre y revisión en el que, poco a poco, fui comprendiendo que las “libertades formales” de la supuesta democracia burguesa no eran una mera apariencia detrás de la cual se ocultaba la explotación de los pobres por los ricos, sino la frontera entre los derechos humanos, la libertad de expresión, la diversidad política, y un sistema autoritario y represivo.

Sistema donde, y, en nombre de la verdad única representada por el partido comunista y sus jerarcas, se podía silenciar toda forma de crítica, imponer consignas dogmáticas y sepultar a los disidentes en campos de concentración e, incluso, desaparecerlos. Con todas sus imperfecciones, que eran muchas, la democracia al menos reemplazaba la arbitrariedad por la ley y permitía elecciones libres y partidos y sindicatos independientes del poder”.

Y de ahí a Inglaterra, donde Vargas Llosa encontró la verdadera revolución en la figura de Margaret Thatcher: “ella pertenecía al Partido Conservador, pero la guiaban unas convicciones y un instinto profundamente liberales. La Inglaterra que le tocó gobernar era un país en decadencia, apagado y sumido en la rutina estatista y colectivista.

El Estado había crecido por doquier. El socialismo democrático había ido aletargando al país de la Revolución Industrial, que languidecía ahora en una monótona mediocridad”. Las reformas liberales que introdujo Thatcher en la economía convencieron al Premio Nobel de Literatura, cuya evolución intelectual empezó a consolidarse en aquellos años.

Desde entonces, Vargas Llosa estudió con ahínco a siete autores clave: Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich Hayek, Karl Popper, Raymond Aron, Isaiah Berlin y Jean-François Revel. De la lectura de todos ellos, y la amistad con algunos, surge un nuevo Vargas Llosa.

El de Arequipa empezó a creer en el individuo por encima de la tribu, en el mercado por encima de la planificación, en la libertad como forma suprema de articular la vida en comunidad. Décadas después, podemos decir que el viaje mereció la pena: Vargas Llosa sigue siendo uno de los escritores más importantes del mundo, pero ahora también podemos decir que se ha convertido en uno de los intelectuales liberales más influyentes del planeta.

English Version

English Version