Entiendo que las personas teman la incertidumbre y los riesgos del mercado libre. No ven que sin esa incertidumbre no existirían los masivos bienes y servicios que hacen la vida del común en cualquier economía avanzada más saludable, confortable y rica a la de las aristocracias del pasado.

Entiendo que envidien la riqueza ajena, aunque en el mercado la vía a la fortuna pasa por mejorar las vidas de otros poniendo al alcance de las masas lo que antes fue lujos y dotando al trabajador del capital que incrementa su productividad. Entiendo la estupidez humana.

Pero vivo en un país socialista, Venezuela, y sé muy bien que la seguridad socialista es escasez, racionamiento, violencia y miseria. La incertidumbre de muchos de mis compatriotas es si terminarán buscando comida en la basura. Mis propios ingresos como profesor casi desaparecieron con la hiperinflación. No temo caer mañana la miseria absoluta mientras trabaje como columnista de este portal internacional. Muchos ya han caído en ella y muchos más la temen mañana.

- Lea más: Alemania Oriental floreció gracias al fin del comunismo

- Lea más: Antes de que Robledo anunciara candidatura, su movimiento quería el comunismo para Colombia

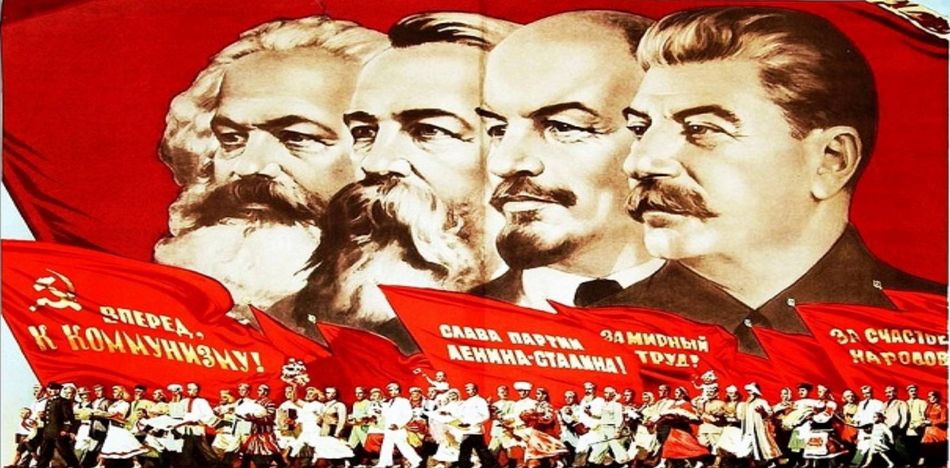

La incertidumbre del socialismo es la peor. Cuando se cierran las vías a la creación de riqueza, grande o modesta, por el esfuerzo propio, los pobres son más y dependen de las migajas que arroja quien los empobreció. Un amigo ruso me decía que Stalin le explicó a un comunista extranjero la lealtad desplumando brutalmente una gallina y arrojándola a la nieve del invierno. La aterrada y helada ave fue a refugiarse a las botas de quien la había desplumado buscando calor. Y tal vez no ocurrió realmente lo de la gallina, me dijo, pero explica cómo el explotado y aterrado pueblo soviético amó a Stalin.

Que la imagen que la URSS, incluso entre quienes no la admiran, sea mejor que la realidad se debe a que su propaganda sobrevive a su desaparición. Sus crímenes y fracasos se niegan, minimizan y distorsionan hoy como ayer. Aunque entre 1917 a 1920, la triunfante revolución soviética intentó el socialismo, como cualquier marxista hubiera esperado. El fracaso, que a poco estuvo de dar al traste con el poder soviético, se justifica con el primer gran mito soviético.

El mito del comunismo de guerra

El mercado fue ilegalizado. Se prohibieron los intercambios privados, contratar trabajadores, alquilar tierra y emplear maquinaria y equipos. Confiscaron a las clases altas. Nacionalizaron fábricas, banca y transporte. Expropiaron todo excedente agrícola para el ejército rojo –en el frente– y los obreros en las ciudades. La fuerza de trabajo fue militarizada. Se racionaron los escasos bienes de consumo. Intentaron incluso asignar bienes a cada trabajador sin fijar precios.

La inflación y la desarticulación monetaria condujeron al trueque. Lenin en febrero de 1919 hablaba de “introducir lo más rápidamente posible las medidas más radicales para pavimentar el camino hacia la abolición del dinero. Primero y principalmente para reemplazarlo por libretas […] que permitan a los portadores recibir bienes de almacenes públicos, y […] hacer que el dinero sea depositado compulsivamente en los bancos.”

Con casi toda la industria estatizada, los bolcheviques tropiezan con la ausencia de precios para calcular y de incentivos para producir. La industria desarticulada en gran parte se detuvo. Los obreros de las ciudades no producían algo que intercambiar con los campesinos por comida. Los bolcheviques expropiaban todo excedente agrícola. Sin incentivo alguno el campesino ruso procuró no producir sino para consumo propio. Los bolcheviques se empeñaban en confiscar más y los campesinos en esconder el excedente, y no sembrar más de lo necesaria para alimentar a sus familias. Los bolcheviques inician el exterminio de los kulaks ocasionando la Gran Hambruna de 1921.

Trotsky admitió que “El Gobierno de los soviets intentó la reglamentación una economía dirigida, tanto en el terreno del consumo como en el de la producción […] pensó en pasar poco a poco, sin modificación, del sistema de comunismo de guerra, al verdadero comunismo […] la producción no cesaba de bajar y esto no se debía solamente a las consecuencias funestas de las hostilidades, sino también a la desaparición del estímulo del interés individual entre los productores.” Y que “El colapso de las fuerzas productivas sobrepasó cualquier cosa que la historia hubiera visto nunca. El país y su gobierno estaban al borde mismo del abismo.”

Y aunque en 1919 Lenin afirma que “El trabajo está mancomunado en Rusia a la manera comunista por cuanto, primero, está abolida la propiedad privada sobre los medios de producción y, segundo, porque el poder proletario del Estado organiza en escala nacional la gran producción en las tierras y empresas estatales, distribuye la mano de obra entre las diferentes ramas de la economía y entre las empresas, distribuye entre los trabajadores inmensas cantidades de artículos de consumo pertenecientes al Estado.” Proclamando “un lento, pero constante mejoramiento en el sentido de la victoria del comunismo sobre el capitalismo. Se obtiene este mejoramiento a pesar de las inauditas dificultades motivadas por la guerra civil, que los capitalistas rusos y extranjeros organizan poniendo en tensión todas las fuerzas de las potencias más poderosas del mundo.”

Admitió en 1921 que “habíamos avanzado demasiado en nuestra ofensiva económica, en que no nos habíamos asegurado una base suficiente […] el paso directo a formas puramente socialistas, a la distribución puramente socialista, era superior a las fuerzas que teníamos y que si no estábamos en condiciones de replegarnos, para limitarnos a tareas más fáciles, nos amenazaría la bancarrota”

Y aunque hasta el día de hoy lo repita una intelectualidad filo-soviética, no hubo improvisación alguna. Comunismo de guerra es un término que no se empleó hasta 1921, en el período de la Nueva Política Económica. Esa sí que fue de emergencia ante el fracaso inesperado del socialismo.

Socialismo del que Lenin en 1919 declaraba que estaba derrotando al capitalismo a pesar de la guerra, cuando apenas lograba en 1920 que la gran industria produjera el 17,81 % de lo que había producido en 1913, mientras la pequeña industria alcanzaba un 43,19 % de lo producido en 1913.

English Version

English Version